|

|

Здесь опубликованы лучшие рассказы западных писателей-фантастов.

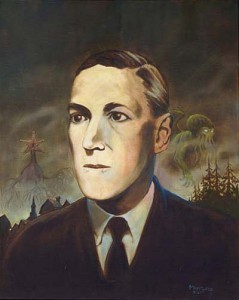

Музыка Эриха Цанна

Я самым внимательным образом изучил карты города, но так и не отыскал

на них улицу д'Осейль. Надо сказать, что я рылся отнюдь не только в

современных картах, поскольку мне было известно, что подобные названия

нередко меняются. Напротив, я, можно сказать, по уши залез в седую старину

и, более того, лично обследовал интересовавший меня район, уже не особенно

обращая внимания на таблички и вывески, в поисках того, что хотя бы

отдаленно походило на интересовавшую меня улицу д'Осейль. Однако, несмотря

на все мои усилия, вынужден сейчас не без стыда признаться, что так и не

смог отыскать нужные мне дом, улицу, и даже приблизительно определить район,

где, в течение последних месяцев моей обездоленной жизни, я, студент

факультета метафизики, слушал музыку Эриха Занна.

Меня отнюдь не удивляет подобный провал в памяти, поскольку за период

жизни на улице д'Осейль я серьезно подорвал как физическое, так и умственное

здоровье, и потому был не в состоянии вспомнить ни одного из тех

немногочисленных знакомых, которые у меня там появились, Однако то, что я не

могу припомнить само это место, кажется мне не просто странным, но и

поистине обескураживающим, поскольку располагалось оно не далее, чем в

получасе ходьбы от университета, и было отмечено рядом весьма специфических

особенностей, которые едва ли стерлись бы в памяти любого, кто хотя бы

однажды там побывал.

И все же мне ни разу не довелось повстречать человека, который бы

слышал про улицу д'Осейль.

По массивному, сложенному из черного камня мосту улица эта пересекала

темную реку, вдоль которой располагались кирпичные стены складских помещений

с помутневшими окнами. Берега реки постоянно пребывали в тени, словно

смрадный дым соседних фабрик навечно сделал ее недоступной солнечным лучам.

Да и сама река являлась источником невыносимой, неведомой мне доселе вони.

Кстати, как ни странно, именно с последним обстоятельством я связываю

определенные надежды на отыскание нужного мне дома, поскольку никогда не

забуду тот характерный запах. По другую сторону моста проходили огороженные

перилами и мощеные булыжником улицы, сразу за которыми начинался подъем,

поначалу относительно пологий, однако затем, как раз неподалеку от

интересующего меня места, круто забиравший вверх.

Мне еще ни разу не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как

д'Осейль. Прямо не улица, а какая-то скала, закрытая для проезда любого вида

транспорта -- в ряде мест тротуар на ней был даже заменен лестничными

ступенями, и упиравшаяся наверху в высокую, увитую плющом стену. Дорожное

покрытие улицы было довольно неровным и в нем периодически чередовались

каменные плиты, обычный булыжник, а то и просто голая земля, из которой

изредка пробивались серовато-зеленые побеги какой-то растительности.

Стоявшие по обеим ее сторонам дома представляли собой высокие строения с

остроконечными крышами, неимоверно старые и рискованно покосившиеся. Изредка

попадались и такие места, где как бы падавшие друг другу навстречу дома чуть

ли не смыкались своими крышами, образуя некое подобие арки. Естественно, в

подобных случаях они полностью и навечно скрывали пролегавшую внизу улицу от

малейших проблесков солнечного света. Между иными домами были проложены

узенькие, соединявшие их мостики.

Но особо меня поразили обитатели тех мест. Поначалу мне показалось, что

впечатление это происходит от их замкнутости и неразговорчивости, но потом я

решил, что, скорее всего, причина заключается в другом, а именно в том, что

все они были очень старыми. Не знаю, как получилось, что я поселился на этой

улице, но решение это было словно продиктовано мне извне. Страдая от

постоянной нехватки денег, я был вынужден сменить массу убогих лачуг, пока

наконец не набрел на тот покосившийся дом на улице д'Осейль, хозяином

которого являлся старый, разбитый параличом человек по фамилии Бландо, Стоял

этот дом третьим от конца улицы и являлся самым высоким на ней зданием.

Комната моя помещалась на пятом этаже и представляла собой единственное

заселенное на нем помещение, поскольку почти весь дом пустовал. В первую же

ночь после моего вселения я услышал доносившиеся из располагавшейся под

заостренной крышей мансарды звуки странной музыки, и на следующий день

поинтересовался у Бландо относительно их источника. Старик сказал, что это

играл на виоле немой и старый немецкий музыкант -- довольно странный тип,

расписавшийся в его книге как Эрих Занн, работавший по вечерам в оркестре

дешевого театра. При этом Бландо пояснил, что, по возвращении из театра,

Занн любит играть по ночам, и потому специально выбрал эту высокую,

изолированную комнату в мансарде, одинокое слуховое окно которой было

единственным местом в доме, из которого открывался вид на пейзаж по другую

сторону от венчавшей улицу стены.

С тех пор я почти каждую ночь слышал музыку Занна, и хотя мелодии эти

определенно не давали мне заснуть, я был просто очарован ее непривычным,

причудливым звучанием. В общем-то слабо разбираясь в искусстве, я все же был

уверен в том, что звуки эти не имели ничего общего с тем, что мне доводилось

слышать когда-либо ранее, и потому вскоре пришел к выводу, что неведомый мне

старик -- скорее всего, настоящий музыкальный гений, причем весьма

необычного, оригинального склада. Чем больше я слушал напевы его

инструмента, тем все более завораживающее впечатление они на меня

производили. Наконец я набрался смелости и решил познакомиться с этим

человеком.

Однажды вечером я подкараулил в коридоре возвращавшегося с работы Занна

и сказал ему, что хотел бы узнать его поближе, а заодно послушать, как он

играет. На вид это был маленький, тщедушный, скрюченный мужчина в потертой

одежде, с голубыми глазами на гротескном, похожем на физиономию сатира лице,

и почти лысой головой. Первой его реакцией на мои слова был, как мне

показалось, гнев, к которому примешивалась изрядная толика страха. Однако

мое явно дружеское расположение в конечном счете растопили ледок ею

отчужденности, и он махнул рукой, призывая меня следовать за ним по темной,

скрипучей, расшатанной лестнице в его мансарду.

Он занимал одну из двух располагавшихся в круто заострявшемся кверху

чердачном пространстве комнат, а именно западную, которая как бы зависала

над той самой завершавшей улицу стеной. Помещение было довольно просторным и

казалось еще большим из-за почти полного отсутствия в нем какой-либо мебели

и общей крайней запущенности. Если быть более точным, в ней стояли лишь

узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой

книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу валялись

хаотично разбросанные груды нотных тетрадей. Стены в комнате оставались

совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки, а повсеместное

обилие пыли и паутины придавали всему жилищу скорее облик необитаемого

помещения. Очевидно, мнение Эриха Занна о комфортабельном жилище лежало

далеко за пределами традиционных представлений на этот счет.

Указав мне на стул, немой старик закрыл дверь, вдвинул в косяк

массивный деревянный засов и зажег еще одну свечу -- в дополнение к той, с

которой пришел сам. Затем он извлек из траченного молью футляра свою виолу,

и уселся с ней на один из стульев. Пюпитром он не пользовался, и играл по

памяти, и более, чем на час буквально заворожил меня мелодиями, ничего

подобною которым я никогда еще не слышал, и которые, как я предположил уже

тогда, были плодом его собственного сочинительства. Для человека, совершенно

не разбирающегося в музыке, описать их характер было попросту невозможно.

Это были своего рода фуги с периодически повторяющимися пассажами самого

чарующего, пленительного свойства, тем более примечательными для меня лично,

что в них совершенно отсутствовали те самые странные, фантастические звуки,

которые я регулярно слышал, сидя и лежа по ночам в своей комнате.

Эти поистине колдовские мотивы хорошо сохранились в моей памяти, и я

даже нередко неумело насвистывал их про себя. Как только музыкант отложил

смычок, я спросил его, не может ли он сыграть мне некоторые из столь

заинтересовавших меня произведений. Как только я заговорил об этом,

морщинистое лицо старика утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с

которой он играл до этого, и на нем вновь проступила характерная смесь гнева

и страха, замеченная мной при первой нашей встрече. Я уже, было, хотел

начать уговаривать его, памятуя о причудах старческого характера, и даже

попытался настроить хозяина квартиры на тот самый "причудливый" музыкальный

лад, насвистев ему несколько фрагментов из запомнившихся мелодий, которые

слышал накануне ночью.

Однако продолжалось все это не более нескольких секунд, поскольку как

только он узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как лицо его самым

непостижимым образом преобразилось, и он протянул свою длинную, холодную,

костлявую руку, чтобы закрыть мне рот и прервать эту грубую имитацию. Сделав

это, он лишний раз продемонстрировал свою непонятную эксцентричность, бросив

напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окна, словно

опасаясь с той стороны какого-то вторжения. Жест тот был тем более нелеп и

абсурден, что комната старика располагалась на большой высоте, намного

превышавшей уровень крыш всех соседних домов, а кроме того, как сказал мне

консьерж, окно это было единственным выходившим на крутую улицу, из которого

можно было увидеть простиравшуюся за монолитной стеной панораму ночного

города.

Взгляд старика напомнил мне слова Бландо, и у меня даже возникло

своенравное желание выглянуть из этого окна и полюбоваться расстилавшимся

подо мной зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по другую

сторону холма, поскольку из всех жильцов улицы д'Осейль оно было доступно

одному лишь этому скрюченному музыканту. Я уже подошел к окну и хотел было

отдернуть довольно ветхие и грязные шторы, когда с неистовством, по своей

силе превосходившим даже то, которое мне уже довелось наблюдать прежде,

немой жилец вновь подскочил ко мне, на сей раз решительно указывая головой в

сторону двери и нервно уволакивая меня обеими руками в том же направлении.

Неожиданная выходка старика немало оскорбила меня, я потребовал

отпустить мою руку, и сказал, что и так немедленно покину его жилище. Он

ослабил хватку, а заметив мое возмущение и обиду, похоже, несколько усмирил

свой пыл. Через секунду рука его снова напряглась, однако на сей раз уже в

более дружелюбном пожатии, подталкивая меня в сторону стула; после этого он

с задумчивым и каким-то тоскливым выражением лица подошел к захламленному

столу и принялся что-то писать по-французски своим натужным, вымученным

почерком иностранца.

Записка, которую он в конце концов протянул мне, содержала просьбу

проявить терпимость к допущенной резкости и простить его. Занн также

написал, что он стар, одинок, и страдает странными приступами страха и

нервными расстройствами, имеющими отношение как к его музыке, так и к

некоторым другим вещам. Ему очень понравилось то, как я слушал его игру, и

он будет очень рад, если я и впредь стану заходить к нему, не обращая

внимания на его эксцентричность. Однако он не может при посторонних

исполнять свою причудливую музыку, равно как и не выносит, когда при нем это

делают другие; кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди прикасаются

к каким-либо вещам у него в комнате. Вплоть до нашей встречи в коридоре он и

понятия не имел, что я слышал его игру у себя в комнате, и был бы очень рад,

если бы я при содействии Бландо переехал куда-нибудь пониже этажом, куда не

долетали бы звуки его инструмента. Разницу в арендной плате он был готов

возместить лично.

Занятый расшифровкой его ужасающих каракулей, я невольно проникся

большей снисходительностью к несчастному старику. Подобно мне, он стал

жертвой ряда физических и душевных недугов, а моя увлеченность метафизикой

во многом приучила меня быть терпимее и добрее к людям. Неожиданно, в

наступившей тишине, со стороны окна, послышался какой-то слабый звук --

видимо, на ночном ветру скрипнул ставень, -- причем я, так же, как и старый

Эрих Занн, невольно вздрогнул от прозвучавшего шороха. Покончив с чтением, я

пожал хозяину квартиры руку и расстались мы, можно сказать, почти друзьями.

На следующий день Бландо предоставил в мое распоряжение более дорогую

квартиру на третьем этаже, располагавшуюся между апартаментами престарелого

ростовщика и комнатой респектабельного драпировщика. Теперь надо мной вообще

никто не жил.

Впрочем, довольно скоро я обнаружил, что желание Занна видеть меня

почаще оказалось не столь сильным, как могло показаться в ту ночь, когда он

уговаривал меня съехать с пятого этажа. К себе он меня не приглашал, а когда

я по собственной инициативе однажды нанес ему визит, держался как-то

скованно и играл явно без души. Встретиться с ним можно было лишь по ночам,

поскольку днем он отсыпался и вообще никого не принимал.

Нельзя сказать, чтобы я стал проникаться к нему еще большей симпатией,

хотя и сама комната в мансарде, и доносившаяся из нее причудливая музыка

странным образом завораживали, манили меня. Я испытывал необычное желание

выглянуть из того самою окна, посмотреть на доселе остававшийся невидимым

склон холма, устремить свой взор поверх стены и взглянуть на простиравшиеся

за нею поблескивающие крыши домов и шпили церквей. Как-то раз днем, когда

Занн был в театре, я даже хотел, было, подняться в мансарду, однако дверь в

нее оказалась заперта.

Тем не менее, я продолжал тайком слушать очную игру старого немого

музыканта. Для этого я сначала крадучись пробирался на свой бывший пятый

этаж, а потом и вовсе набрался смелости и восходил по скрипучему последнему

лестничному пролету, который вел непосредственно к его квартире. Стоя там, в

узеньком холле перед закрытой дверью, в которой даже замочная скважина была

прикрыта специальной заглушкой, я нередко слышал звуки, наполнявшие меня

смутным, не поддающимся описанию страхом, словно я являлся свидетелем

какого-то непонятного чуда и надвигающейся неведомо откуда никем не

разгаданной тайны. Причем нельзя сказать, что звуки эти были неприятными

или, тем более, зловещими -- нет, просто они представляли собой диковинные,

неслыханные на земле колебания, а в отдельные моменты приобретали поистине

симфоническое звучание, которое, как мне казалось, попросту не могло быть

воспроизведено одним-единственным музыкантом. Определенно, Эрих Занн был

гением некоей дикой силы.

Прошло несколько недель, и его музыка стала еще более необузданной,

даже неистовой, а сам он заметно осунулся и совсем ушел в себя. Теперь он

уже вообще в любое время суток отказывался принимать меня и, когда бы мы ни

встретились с ним на лестнице, неизменно уклонялся от каких- либо дальнейших

контактов.

Однажды ночью, по обыкновению стоя у него под дверью, я неожиданно для

себя услышал, что звучание виолы переросло в некую хаотичную какофонию. Это

был кромешный ад нелепых, чудовищных звуков, воспринимая которые, я уже

начал было сомневаться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с этим

звуковым бедламом, доносившимся из-за запертой двери мансарды, не различал

горестных подтверждений того, что этот кошмар, увы, был самой настоящей

реальностью -- то были ужасные, лишенные какого-либо содержания и, тем

более, смысла, мычащие звуки, которые мог издавать только немой, и которые

способны были родиться лишь в мгновения глубочайшей тоски или страха.

Я несколько раз постучал в дверь, но ответа так и не дождался. Затем

еще некоторое время подождал в темном холле, дрожа от холода и страха, пока

не услышал слабые шорохи, явно свидетельствовавшие о том, что несчастный

музыкант робко пытался подняться с пола, опираясь на стул. Предположив, что

он только что очнулся от внезапно поразившего его припадка, я возобновил

свои попытки достучаться до него, одновременно громко произнося свое имя,

поскольку искренне хотел хоть как-то подбодрить старика.

Вскоре я услышал, как Занн прошаркал к окну, плотно закрыл не только

его створки, но также и ставни, после чего доковылял до двери и с явным

усилием отпер замки и засовы. На сей раз у меня не оставалось сомнений в

том, что он действительно искренне рад моему приходу: лицо его буквально

светилось от облегчения при виде меня, пока он цеплялся за мой плащ подобно

тому, как малое дитя хватается за юбку матери.

Отчаянно дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам

опустился рядом; на полу у его ног небрежно валялись инструмент и смычок.

Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, нелепо покачивая головой,

хотя одновременно с этим явно к чему-то внимательно и напряженно

прислушиваясь, Наконец он, похоже, успокоился, удовлетворенный чем-то одному

лишь ему ведомым, прошел к столу, нацарапал короткую записку, передал ее

мне, после чего снова опустился на стул у стола и принялся быстро писать

что-то уже более длинное. В первой записке он молил меня о прощении и просил

ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит

более подробное письмо, уже по-немецки, в котором опишет все те чудеса и

кошмары, которые мучили его все это время.

Прошло, пожалуй, не меньше часа. Я сидел, наблюдая, как увеличивается

стопка лихорадочно исписанных истов, и вдруг заметил, что Занн сильно

вздрогнул, словно от какого-то резкого потрясения. Я увидел, что он

пристально смотрит на зашторенное окно и при этом дрожит всем телом, В тот

же момент мне показалось, что я также расслышал какой-то звук; правда,

отнюдь не мерзкий и страшный, а скорее необычайно низкий и донесшийся словно

откуда-то издалека, как если бы издал его неведомый музыкант, находящийся в

одном из соседних домов или даже далеко за высокой стеной, заглянуть за

которую мне так до сих пор ни разу не удалось.

На самого же Занна звук этот произвел поистине устрашающее воздействие:

карандаш выскользнул из его пальцев, сам он резко встал, схватил свою виолу

и принялся исторгать из ее чрева дичайшие звуки, словно намереваясь

разорвать ими простиравшуюся за окном ночную темень. Если не считать

недавнего подслушивания под дверями его квартиры, мне еще никогда в жизни не

доводилось слышать ничего подобного.

Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Занна в ту страшную ночь.

Подобного кошмара, повторяю, мне еще слышать не приходилось. Более того, на

сей раз я отчетливо видел перед собой лицо самого музыканта, на котором

словно застыла маска невыразимого, обнаженного ужаса. Он пытался вымолвить

что-то -- словно хотел отогнать от себя, услать прочь нечто неведомое мне,

но для него самого определенно жуткое.

Скоро игра его приобрела фантастическое, бредовое, совершенно

истеричное звучание, и все же продолжала нести в себе признаки несомненной

музыкальной гениальности, которой явно был наделен этот странный человек. Я

даже разобрал мотив -- это была какая-то дикая народная венгерская пляска,

из тех, что можно иногда услышать в театре, причем тогда я отметил про себя,

что впервые Занн заиграл произведение другого композитора.

Громче и громче, неистовее и яростнее взвивались пронзительные,

стонущие звуки обезумевшей виолы. Сам музыкант покрылся крупными каплями

пота, извивался, корчился всем телом, то и дело поглядывая в сторону

зашторенного окна. В его бешеных мотивах мне даже пригрезились сумрачные

фигуры сатиров и вакханок, зашедшихся в безумном вихре облаков, дыма и

сверкающих молний. А потом мне показалось, что я расслышал более отчетливый

и одновременно устойчивый звук, исходящий определенно не из виолы -- это был

спокойный, размеренный, полный скрытого значения, даже чуть насмешливый

звук, донесшийся откуда-то далеко с запада.

И тотчас же в порывах завывающего ветра за окном заходили ходуном

ставни -- словно таким образом природа вздумала отреагировать на сумасшедшую

музыку. Виола Занна теперь исторгала из себя такие звуки -- точнее даже не

звуки, а вопли, -- на которые, как я полагал прежде, данный инструмент не

был способен в принципе. Ставни загрохотали еще громче, соскочили с запора и

оглушительно захлопали по створкам окна. От непрекращающихся сокрушительных

ударов стекло со звоном лопнуло и внутрь ворвался леденящий ветер, неистово

затрещали сальные свечи и взметнулась куча исписанных листов, на которых

Занн намеревался раскрыть мучившую его душу ужасную тайну. Я посмотрел на

старика и убедился в том, что взгляд его начисто лишился какой-либо

осмысленности: его голубые глаза резко выпучились, остекленели и словно

вообще перестали видеть, тогда как отчаянная игра переросла в слепую,

механическую, невообразимую мешанину каких-то неистовых звуков, описать

которую не способно никакое перо.

Внезапно налетевший порыв ветра, еще более сильный, чем прежде,

подхватил листы бумаги и потащил их к окну -- я кинулся, было, следом, но

они исчезли в ночи. Тогда я вспомнил про свое давнее желание выглянуть из

того окна -- тою самого единственного окна на улице д'Осейль, из которого

можно было увидеть простирающийся за стеной склон холма и панораму

раскинувшегося вдалеке города. Время было позднее, но ночные огни улиц

всегда заметны издалека, и я рассчитывал увидеть их даже сквозь потоки

дождя.

Но все же, стоило мне выглянуть из того, самого высокого в доме и всем

районе слуховою окна, я не увидел под собой ни города, ни малейшего намека

на свет улиц. Перед и подо мной простиралась бесконечная темень космоса,

сплошной бездонный, неописуемый мрак, в котором существовали лишь какое-то

неясное движение и музыка, но не было ничего из того, что я помнил в своей

земной жизни. Пока я стоял так, объятый необъяснимым ужасом, новый порыв

ветра окончательно задул обе свечи, и я оказался окутанным жестокой,

непроницаемой темнотой, видя перед собой словно оживший безбрежный хаос и

слыша за спиной обезумевшее, демоническое завывание виолы.

Я невольно отступил назад, не имея возможности вновь зажечь свет,

наткнулся на стол, опрокинул стул, пока наконец не добрел до того места, где

мрак сливался воедино с одуряющими звуками музыки. Даже не имея

представления о том, с какой силой мне довелось столкнуться, я мог, по

крайней мере, попытаться спасти и себя самого, и Эриха Занна. В какое-то

мгновение мне показалось, что меня коснулось нечто мягкое и обжигающе

холодное -- я пронзительно вскрикнул, но голос мой потонул в зловещем,

надрывном плаче виолы, откуда-то из темноты вылетел конец обезумевшею

смычка, уткнувшийся в мое плечо -- я понял, что почти вплотную приблизился к

музыканту. По-прежнему на ощупь я двинулся вперед, прикоснулся к спинке

стула Занна, отыскал его плечи и отчаянно попытался привести старика в

чувство.

Он не отреагировал на мои настойчивые попытки, тогда как виола

продолжала играть с неослабевающим пылом, Тогда я протянул руки к его

голове, намереваясь остановить его машинальное кивание, и прокричал ему в

ухо, что мы должны как можно скорее бежать из этого места сосредоточения

ночных кошмаров, Однако он не прекращал неистовой, ошалелой игры, пока все,

что находилось в этой мансарде, не пустилось в пляс в порывах и завихрениях

неослабевающего ночного урагана.

Как только моя рука прикоснулась к уху старика, я невольно вздрогнул:

Эрих Занн был холоден как лед, неподвижен и, казалось, не дышал. Я каким-то

чудом отыскал входную дверь и укрепленный на ней массивный деревянный засов,

резко отдернул его в сторону и в дикой спешке устремился куда угодно, только

бы подальше от этого сидящего в темноте старца с остекленевшим взором, и от

призрачного завывания его проклятой виолы, чье неистовство нарастало с

каждой секундой.

Перепрыгивая через бесконечные ступени темного дома; очумело проносясь

по крутым и древним ступенькам улицы с ее покосившимися домами; гулко стуча

каблуками и спотыкаясь на булыжной мостовой и на окутанной мерзким зловонием

черной набережной; пересекая с разрывающейся от напряженного дыхания грудью

темный каменный мост и устремляясь к более широким, светлым улицам и

знакомым мне бульварам, я наконец достиг желанной цели, хотя воспоминания об

этом бесконечном и ужасном беге, кажется, навечно поселились в моем

сознании. Помню я и то, что на улице совершенно не было ветра, что над

головой ярко светила луна, и вокруг меня приветливо помигивали огни ночного

города.

Несмотря на мои неустанные поиски и расспросы, мне так и не удалось

повторно найти улицу д'Осейль. Впрочем, я и не особенно сожалею -- ни о ней

самой, ни о потере в невообразимой бездне мрака тех исписанных мелким

почерком листов бумаги, которые остались тем единственным, что могло

объяснить мне музыку Эриха Занна.

|

|

Скрыть комментарии Facebook